En el prólogo a su extraño libro de poemas La más viva sorpresa, la firmeza de mi carácter, que ofrece diferentes posibilidades de lectura en ninguna de las cuales se tiene la sensación de que los poemas terminan y puede ser entendido en su integridad como una suerte de glosa al libro de Georges Perec Especies de espacios, el escritor de Samoa Albert Hanover nos hace partícipes de la sensación de pavor, indefensión y desconcierto, también de rara atracción, que desde niño le habían provocado, en armonía con su interés por los confines de las cosas, los límites de las ciudades.

Había, enseguida se dio cuenta, siempre un lugar, en realidad múltiples lugares, donde las ciudades se acababan. Naturalmente era consciente de que por la misma razón podría decirse de ellos que eran puntos donde las ciudades empezaban pero lo cierto es que siempre tuvo la sensación de que las cosas no eran exactamente así, de que los lugares donde las ciudades terminaban raramente coincidían con aquellos donde empezaban.

Quizás por esta obsesión se le había grabado tan a fuego vivo en la memoria, que bien sabía, sin embargo, era un espacio habitado por la imaginación y por tanto en continuo movimiento creador de imágenes, cosas como el paseo nocturno de Leonard Bast en Howards End, quien intentando seguir las estrellas tal como se describen en cierto libro, antes de que pudiera darse cuenta había salido de Londres y acababa perdido en un bosque, o el testimonio del actor, director teatral, escritor y cineasta español Fernado Fernán-Gómez relativo a su manera particular de celebrar el fin de la guerra( comprar una botella de coñac barato y andar y andar exultante hasta salirse de la ciudad y llegar a algún pueblo vecino)

Sobre todo le inquietaba que la inmutabilidad que de alguna manera él percibía en lo que presentía eran los confines de las ciudades, allí donde las ciudades se acababan abruptamente, sin transición alguna—y esto le parecía no sólo monstruoso sino de todo punto inconcebible—con el espacio que se abría amenazadoramente con solo dar un par de pasos tenía que ser a la fuerza ficticia pues las ciudades no paraban de crecer, o de menguar, con el tiempo, eran algo en perpetua transformación y cambio y por tanto estos enclaves tan rotundos y decisivos en realidad debían ser perfectamente contingentes y no valer por sí mismos nada de nada.

Algo similar, al parecer, experimentó Orhan Pamuk cuando leyó, en realidad cada vez que la lee, en el libro de Gérard de Nerval Viaje a Oriente la descripción que el escritor francés hacía de la plaza Taksim, para Pamuk, nacido en 1952, como para todos los estambulíes de su generación uno de los centros neurálgicos de Estambul (donde se encuentra además el importante edificio moderno Centro Cultural Ataturk, sede, entre otras cosas, de varios teatros y de la Orquesta Sinfónica de Estambul) y, por vivir en el barrio de Beyo?lu, centro de su mundo personal desde la infancia.

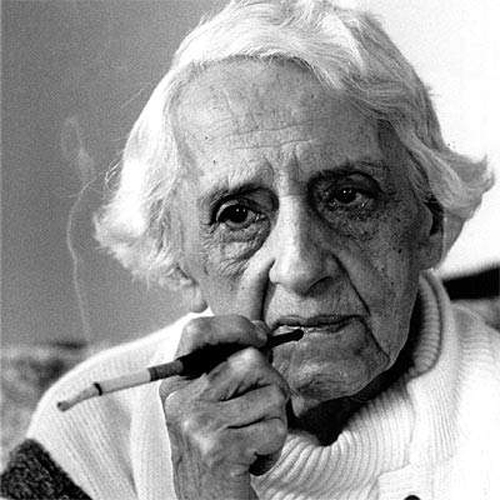

Paul Oilzum

Paul Oilzum

Pues Nerval llama exclamativamente un prado infinito sombreado por pinos y nogales a esa plaza que en la que Pamuk pasaría después su niñez entera pensando que estaba cubierta de algunos de los más antiguos apartamentos en Estambul de edificios viejos, nobles y venerables.

Español

Español